di Giovanni Bozzano

E’ ricorso quest’anno il settantesimo anniversario della distruzione del ponte di Recco, quando nel 1944 le forze alleate, con l’obbiettivo di tagliare la strada alle truppe tedesche, bombardarono molti paesi delle riviere puntando in particolare i viadotti ferroviari.

La linea nella tratta era già allora a doppio binario ed elettrificata a corrente alternata trifase 3000 Volt e 16,7 Hertz. Il ponte di Recco, lungo circa 380 metri ed alto 20, era a tre binari; era stato realizzato in quella forma nel 1922 in sostituzione del precedente ponte a semplice binario, costruito contestualmente alla linea attivata nel 1868, lungo 373 metri e largo circa 5, con 19 arcate in muratura di mattoni e una travata metallica che scavalcava il torrente lunga 30 metri e alta poco meno di 3.

Agli inizi del secolo scorso il vecchio ponte fu interessato da dissesti e cedimenti, in particolare nella parte centrale, per cui fu necessario incrementare i controlli e ridurre la velocità dei convogli; nel frattempo lo sviluppo del traffico aveva reso insufficiente la circolazione sul semplice binario. Per questi motivi nel 1914 iniziarono i lavori per l’ampliamento del ponte, che furono ritardati nel corso della prima guerra mondiale per la difficoltà a reperire sia i finanziamenti che la mano d’opera. Dapprima fu costruito un nuovo ponte a semplice binario affiancato al primo, con una luce tra i due di circa due metri; nel 1920 il traffico fu spostato sul nuovo ponte e fu quindi ristrutturato il vecchio e riempito lo spazio tra i due con travi di ferro e calcestruzzo, in modo da riattivarlo completo di tre binari nel 1922. La vecchia travata era stata demolita e sostituita con un’arcata in mattoni lunga 32 metri.

La stazione di Recco divenne così l’impianto principale per il movimento dei treni nella tratta tra Genova e Sestri Levante ai fini della regolazione della circolazione consentendo un’agevole gestione delle precedenze e delle interruzioni necessarie per i lavori di manutenzione e potenziamento della linea.

Successivamente furono eseguiti gli interventi per l’elettrificazione della linea che sulla tratta tra Genova Brignole e Sestri Levante fu attivata il 26 aprile 1925.

Nel corso della seconda guerra mondiale la città di Recco fu colpita da incursioni aeree ben 27 volte tra il 10 novembre 1943 ed il 6 novembre dell’anno successivo che hanno provocato 127 vittime tra i civili oltre a molte decine di feriti.

Durante il bombardamento del 29 giugno 1944, cui parteciparono 28 aerei, il viadotto ferroviario fu pesantemente colpito e quattro arcate furono distrutte pertanto fu necessario sospendere completamente il traffico.

Nelle settimane e mesi seguenti furono ripetuti altri attacchi ed a novembre di quell’anno il ponte era ridotto ad un cumulo di macerie e la stessa sorte era toccata a gran parte della città che perse il suo centro storico e per questo nel 1993 è stata insignita della medaglia d’oro al valore civile dal Presidente della Repubblica Scalfaro.

In realtà l’intera linea Genova – La Spezia subì in quel periodo moltissimi danni, infatti furono distrutti o danneggiati anche i viadotti di Bogliasco, Sori, S. Michele, Zoagli, Moneglia ed il ponte in ferro sull’Entella; fu colpito anche l’imbocco Est della galleria Biassa e subirono ingenti danni anche le strutture tecnologiche come le SSE, gli impianti di trazione elettrica, di segnalamento e telefonici.

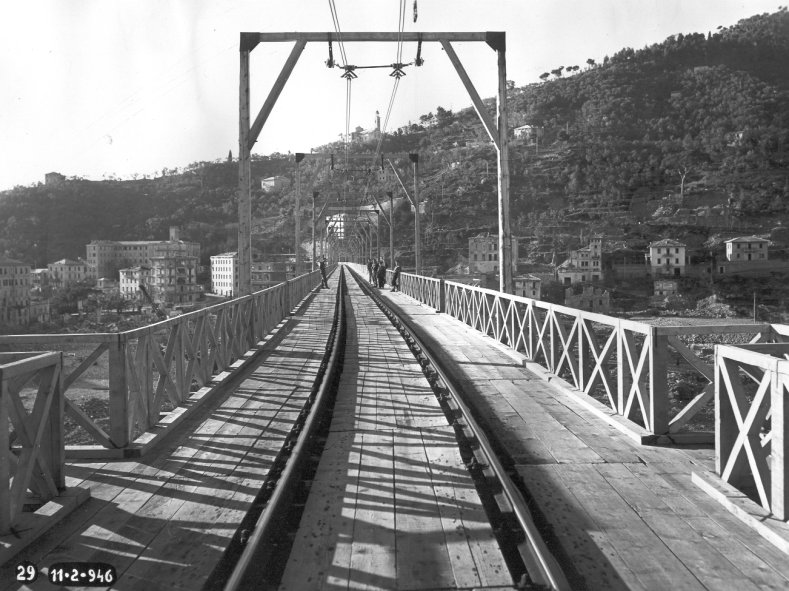

Al termine del conflitto, dopo il 25 Aprile 1945, si rese necessario ripristinare al più presto la circolazione ferroviaria e, relativamente a Recco, fu deciso di realizzare un ponte provvisorio a semplice binario in legname e putrelle di ferro, poiché per tale tipologia la Direzione delle Ferrovie dello Stato disponeva di un progetto prototipo ed era stata accertata la disponibilità di tondoni di pino alpino, larice ed abete nella val D’Ossola e di ferro presso gli stabilimenti Ansaldo e Galante di Genova. Fu deciso di realizzare il ponte in rettifilo, sulla corda della curva del vecchio, collegato agli estremi alla linea esistente tramite due curve di raggio di 150 metri, spostato quindi rispetto a quello distrutto per recuperare il tempo necessario alla rimozione delle macerie e lasciare lo spazio per la ricostruzione del definitivo.

I lavori iniziarono nell’agosto del 1945 e durarono circa quattro mesi con la partecipazione media di 150 maestranze. Presso il cantiere fu realizzata una falegnameria per la lavorazione del legname ed una gru a teleferica lunga circa 400 metri, della portata di 2 tonnellate, stesa tra due pile in acciaio alte 35 metri. Il legname veniva per quanto possibile predisposto nelle zone di provenienza, per ridurre al minimo sia i tempi di lavorazione nel cantiere che il personale necessario sul posto, viste le precarie condizioni logistiche in cui versava la città.

Il legname era impiegato principalmente per la realizzazione delle pile, distanti tra loro 8 metri, a forma piramidale, poggiate su piattaforme superficiali in cemento armato prive di fondamenta per evitare scavi che avrebbero potuto far esplodere eventuali ordigni.

Le putrelle, lunghe 8 metri, servivano per collegare le pile e quindi per il sostegno delle rotaie. Tra le pile furono in un secondo tempo realizzate delle controventature a croce di Sant’Andrea a solo scopo precauzionale.

Fra le due rotaie, venne realizzato un tavolato ricoperto da uno strato di ghiaietto a protezione contro i carboni ardenti accidentalmente fuoriusciti dalle locomotive a vapore. Per lo stesso motivo nelle nicchie sporgenti a sbalzo dai marciapiedi vennero poste delle botti metalliche piene d’acqua e dei secchi.

La costruzione del ponte terminò il 16 dicembre 1945 e fu collaudato il 3 gennaio successivo. Pochi giorni dopo fu attivata la circolazione sulla tratta Zoagli – Genova, provvisoriamente con trazione a vapore mentre la trazione elettrica trifase fu ripristinata il 16 febbraio dello stesso anno in concomitanza della ripresa della circolazione sull’intera tratta Genova – Roma.

Il ponte provvisorio era percorribile in piena sicurezza a 6 km/h, nonostante gli impressionanti cigolii che preoccupavano non poco i viaggiatori. Ogni due mesi, una squadra di operai del Servizio Lavori ripassava tutti i bulloni che potevano essersi allentati sotto il passaggio dei treni.

Un principio di incendio di una pila si verificò effettivamente il 19 Luglio 1946, causato da un corto circuito di un cavo di alimentazione di una gru del cantiere di costruzione del ponte definitivo, ma il tempestivo allarme ed il pronto intervento bastarono a scongiurare danni di rilievo.

Nel frattempo fu portata avanti la costruzione del ponte definitivo, ancora a 3 binari con timpani a giorno, raggio di curvatura 400 metri con arcate di 42.20 metri ciascuna.

Il nuovo viadotto si inaugurò il 9 Agosto 1948, quasi in concomitanza con l’attivazione della linea aerea a 3000 Volt corrente continua su tutta la tratta.

Per integrare meglio l’imponente struttura in cemento nel centro abitato, in tempi più recenti il viadotto è stato tinteggiato con i colori pastello tipici delle case liguri per essere mimetizzato con l’ambiente circostante.

Le immagini si trovano in temporaneo deposito presso l’Archivio di Stato di Genova che si ringrazia per la cortesia.

******************************************

Con il progetto Scuola Ferrovia il DLF intende divulgare nella scuola la conoscenza della ferrovia italiana, attraverso un rapporto costante e permanente con il mondo dei giovani.

l treno garantisce oggi più che mai il trasporto di grandi quantità di persone o di merci in condizioni di maggior sicurezza e maggior rispetto dell’ambiente, oltre che a costi minori per la collettività. E con velocità competitive, grazie al nuovo sistema AV, che hanno permesso di ridurre drasticamente le distanze fra le città.

In un’epoca in cui il Paese punta sulla crescita e sul futuro dei giovani, non è possibile rinunciare ai vantaggi offerti dalla ferrovia. Ed è proprio per questo motivo che, sin dal 2001, il DLF è impegnato a sostenere e diffondere una miglior conoscenza del ruolo che il “vecchio” treno, dopo essere stato a lungo considerato mezzo di trasporto di secondo piano rispetto all’automobile e all’aereo, è ancora una volta chiamato a svolgere nell’interesse della collettività.

Il progetto Scuola Ferrovia è curato dalle Associazioni DLF territoriali, alle quali gli Istituti scolastici si possono rivolgere per concordare gli interventi in aula di qualificati esperti e i viaggi in treno agli impianti ferroviari. A disposizione degli insegnanti viene messa la pubblicazione Ferrovie italiane 1839 – 2014. Dalla Napoli-Portici al Frecciarossa 1000, agevole strumento di consultazione e guida per lo studio della materia, nelle sue molteplici sfaccettature.